Schicksalsschläge bei der jüdischen Familie Loewenthal in Altenessen

Im Info Nr. 50 von November 2021 stellte ich die Geschichte der Familie Loewenthal vor. Heute berichte ich von drei schweren Schicksalsschlägen die die Familie trafen.

Markus Loewenthal heiratete 1888 die aus Koblenz stammende Bertha Mayer. Er betrieb in der Essener Innenstadt, in der Schwanenkampstraße und der Kopstadtstraße eine Metzgerei. Am 4. November 1895 zog es ihn mit seiner Familie nach Katernberg, wo er in der Bahnhofsstraße 48 die „Caternberger Fleischhalle“ eröffnete. Seine Metzgerei lief so gut, dass er in Rotthausen in der Brunostraße 137, der heutigen Rotthauser Straße, den Versuch einer weiteren Filiale startete. Die Leitung übertrug er siner Nichte Frau Löffler. 1902 warb Max in der Essener Neusten Nachrichten für seine „Rind- und Schweinemetzgerei, Wurstfabrik mit Dampfbetrieb“ in Katernberg und Rotthausen, er bot einen „großen Preisabschlag a. Fleisch- u. Wurstwaren“ an.

Im August 1903 kam es zu einem tragischen Geschehen. Max arbeitete in der in der Nacht vom 2. auf der 3. im Keller der Rotthausener Metzgerei. Kurz vor 5 Uhr morgens hörte man von dort lautes Reden und kurz darauf fielen fünf Schüsse. Max schoss auf seine Nichte, warum er dies tat, ob aus Versehen oder weil er sie für einen Einbrecher hielt, konnte nicht geklärt werden. Frau Löffler trafen vier Kugel am Hals und eine an der Hand. Als Max realisierte was er getan hatte, nahm er ein Fleischermesser und schnitt sich die Kehle durch. Frau Löffler starb in der folgenden Sontagnacht an den Folgen eines Blutsturzes, eine verklebte Ader brach durch Husten wieder auf und sie verblutete.

Nach dieser Tat schloss die Ehefrau beide Metzgereien und bot die Einrichtung zum Kauf an. Die Ladenlokale versuchte sie zu vermieten. Sie hielt es danach nicht mehr lange in Katerberg aus, da sie wohl mit der Schande und den Gerüchten in Katernberg nicht mehr Leben konnte. Am 8. März 1904 verließ sie Essen und begab sich zurück nach Koblenz. Dort starb sie sehr früh, kurz vor Vollendung ihres 51 Lebensjahr am 11. Mai 1910.

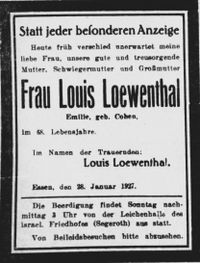

Den zweiten Schicksalsschlag musste der Bruder Louis verkraften. Auch er übte zunächst den Beruf des Metzgers aus, wechselte aber in die Immobilienbranche. Nach einigen Wohnungswechseln innerhalb von Essen, baute er sich ein gut gehendes Immobilienbüro in der Rüttenscheider Straße 66 auf. 1927 fand das schlimme Ereignis statt. Seine Wohnung in der Rüttenscheider Straße 66 lag über dem Büro in der 3. Etage. In den Morgenstunden des 28. Januar, kurz vor 7 Uhr, begab sich die Ehefrau im Nachthemd auf den Balkon des Hauses. An dessen Geländer waren Blumenkästen angebracht. Emilie Loewenthal lehnte sich über den Balkon und stützte sich an eine Blumenkasten ab. Der Kasten gab nach und Emilie verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Balkon. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie den Sturz nicht überlebte. Zwei Tage später beerdigte man sie auf dem Segeroth Friedhof. Louis war so geschockt, dass er nicht mehr in der Wohnung wohnen bleiben wollte. Er zog gegen Ende des Jahres in die Gutenbergstraße 30.

Die letzte Tragödie die die Familie heimsuchte spielte sich 1927 ab. Ein Jahr zuvor eröffnete Jakob Loewenthal mit seinen Söhnen Leo und Egon ein Haushaltswarengeschäft am Weberplatz, das Ladenlokal mieteten sie von der Stadt Essen.

Leo absolvierte seine ersten beruflichen Schritte in Köln, wo er Kaufmann für Wachse und Chemikalien war. 1926 kehrte er nach Essen zurück. Egon arbeitete anfangs für die Mühlheimer Zündwarenfabrik Kornmesser und Schloß. Nach einigen Jahren übernahm er die Firma. 1922 stieg er in die väterliche Immobilienagentur ein.

Am 25. November 1929 ereignete sich dann das Drama auf dem Großmarkt am Weberplatz. Kurz vor 10 Uhr, das Markttreiben befand sich im vollen Gange, schreckte ein lauter Knall die Marktbesucher auf. Es fanden sich schnell tausende Schaulustige ein. Die Explosion war so stark, dass dicke Betonwände eingedrückt wurden, die Treppe herausgeschleudert wurde und über dem Kellergewölbe die Decke ein stürzte. Das gesamte Warenlager war auf die Straße verstreut und teilweise beschädigt. Da die Polizei nicht rechtzeitig zur Stelle war, wurde ein großer Teil davon gestohlen. Beim Eintreffen der Ordnungshüter sperrten diese die Unglücksstelle großräumig ab und veranlassten, dass der Rest der Waren eingesammelt und von der Stadt eingelagert wurde.

Schlimmer als die Sachschäden waren die Beeinträchtigungen der einzelnen Personen. Nach Zeitungsberichten forderte das Unglück drei Tote, 21 Schwerverletzte und sieben Leichtverletzte. Zwei Lehrmädchen der Loewenthals zählten zu den Toten, eine von ihnen wurde durch den erzeugten Druck 15m weit auf die Straße geschleudert und war auf der Stelle tot. Jakob trafen umherfliegende Betonteile und er erlitt einen Schulterbruch, Rippen- und Lendenwirbelbrüche. Man lieferte ihn sofort ins Elisabeth-Krankenhaus ein, wo er längere Zeit in Behandung blieb. Der Sohn Leo trug schwere Verletzungen an der linken Hand, den Bruch des linken Schlüsselbeins und Quetschungen davon, er behielt verkrüppelte Hand zurück. Man behandelte ihn im städtischen meinen Zeitung Krankenhaus. Beim zweiten Sohn Egon kämpften die Ärzte zwei Tage um dessen Leben, auch die sofortige Amputation beider Beine half nichts. Er starb am 27. November.

Eine später durchgeführte Untersuchung des Unglücks, kam zu dem Entschluß, dass es sich um eine Gasexplosion handelte. Ausströmendes Gas löste sie aus. Der untersuchende Kriminalkommissar widersprach sofort aufkommenden Gerüchten, dass das Unglück durch Sprengkörper verursacht worden sei. Die Polizei musste sich Kritik anhören, weil sie zu spät mit der Absperrung des Platzes begann und somit die Plünderung des Warenbestands erst ermöglichte.

Nach monatelanger Behandlung entließen die Ärzte des Elisabeth-Krankenhaus Jakob am 2. April 1930. Der überlebende Sohn Leo hatte da schon die Klinik verlassen. Nach diesem Unglück setzte eine Diskussion über die Schuldfrage und eine mögliche Entschädigung der Opfer ein. Die Presse meldete, dass etwa 90 Entschädigungsforderungen, unter diesen war auch Jakob Loewenthal, bei der Stadt eingingen. Die Stadtverwaltung lehnte diese Forderungen mit „Rücksicht auf das Ergebnis der Untersuchung der Staatsanwaltschaft“ ab, der Familie Loewenthal attestierte man aber ein Entgegenkommen beim Aufbau einer neuen Existenz. Die städtischen Bemühungen setzten aber vorraus, dass die Familie „keine Schadensersatzansprüche gegen die Stadt in Zukunft geltend“ machte. Nach längeren Streitigkeiten und mehreren Vorschlägen seitens der Familie Loewenthal einigte sich die Stadt mit der Familie am 9. Juni 1931. Leo bekam ein 40m² großes Ladenlokal zu günstigen Mietkonditionen, die Witwe Franziska mietete eine Wohnung von der Stadt und das Haus der Familie in der Henriettenstraße kaufte die Stadt Essen an. So endete der Streit der Familie Loewenthal doch noch in beiderseitigem Einvernehmen und man trennte sich gütig.

Hans Jürgen Schreiber, Altenessener Geschichtekreis, 18. Juni 2025