Der Stein der Republik am Hallo in Stoppenberg

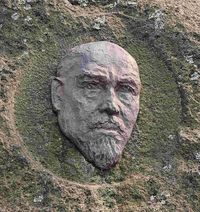

Auf der großen Wiese unterhalb der Kriegsgräber am Hallo steht ein drei Meter hoher und über 100 Zentner schwerer Findling mit drei Plaketten und einer Gedenktafel: „Stein der Republik“. Er ist am 29. September 1929 bei einem Fest vom „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ eingeweiht worden. Der Reichsbanner war 1924 als überparteiliche Schutzorganisation der Weimarer Republik gegründet worden. Die Idee, viele demokratische Parteien einzubeziehen, setzte sich aber nicht durch. So war die Gruppe in den letzten Jahren der Weimarer Zeit fast vollständig sozialdemokratisch ausgerichtet. An dem Findling am Hallo waren Reliefplaketten mit den Köpfen der Politiker Erzberger, Rathenau und Ebert angebracht. Darunter stand mit Metallbuchstaben „Stein der Republik“.

An den Einweihungsfeierlichkeiten nahmen von den Staatsbehörden die Polizeipräsidenten Dr. Melcher (Essen), und Meher (Duisburg) und der Freiherr von Welenius, als Vertreter des Regierungspräsidenten von Düsseldorf, teil. Die Stadtverwaltung Essen war durch Bürgermeister Alfers, dem Beigeordneten Heinen und Verwaltungsdirektor Jörchel (Stoppenberg) vertreten.

Am Morgen des 29. September 1929 hatten sich auf dem Stoppenberger Markt die republikanischen Vereine aus Stoppenberg, Katernberg und Frillendorf versammelt. Sie zogen dann gemeinsam zum Ehrenfriedhof am Hallo, zum Standort des Denkmals. Der erste Festredner war Polizeipräsident Meher. Er erinnerte daran, dass der Vorschlag zur Errichtung das Ehrenmals vom „Bund der Kinderreichen“ angeregt worden war. In seiner Rede schilderte er dann, dass dieses Denkmal dem Gedanken eines demokratischen Staates entspräche und so dem Charakter der drei Politiker nahe käme und stellte besonders die Persönlichkeit von Friedrich Ebert heraus.

Als die Schutzhülle vom Stein entfernt wurde, hielt Oberstudiendirektor Frin aus Katernberg die Festrede. Er erinnerte noch mal daran, dass der „Bund der Kinderreichen“ und die „Baugenossenschaft Volkswohl“ sich für den Bau des Denkmals eingesetzt hatten. Oberstudiendirektor Frin entwickelte ein Bild von der politischen Tätigkeit der drei Staatsmänner und betonte deren Verdienste um die deutsche Republik und ihre Bemühungen, sie in der heutigen Form zu schaffen. Während es Erzberger und Rathenau nur kurze Zeit vergönnt war, für Deutschlands Wohl zu arbeiten, bis sie gemeinen Meuchelmördern zum Opfer fielen, konnte Friedrich Ebert fast bis zum Ende seiner Wahlzeit des Reiches Belange fördern. „Der Redner fand warme Worte für die dauernde Liebe zu Volk und Vaterland, die die drei Männer stets gezeigt hatten, und würdigte ihre Verdienste eingehend“.

Nach der Feierstunde nahm Bürgermeister Alfers das Denkmal in die Obhut der Stadt Essen und dankte allen, die an seiner Entstehung beteiligt waren.

An dem Tag ahnte keiner von den Teilnehmern der Veranstaltung, dass nur wenige Jahre später, am 30 Januar 1933, die Feinde der Republik die Macht übernehmen würden. Die Nazis zerschlugen die Demokratie und beseitigten mit Hammer und Meißel die Plaketten am Stein der Republik. Der Polizeipräsident Dr. Melchers gehörte mit dem Essener Oberbürgermeister Franz Bacht zu den Wegbereitern des Nationalsozialismus. Der Weltkrieg mit vielen Toten und der Zerstörung vieler Städte in Europa war die Folge dieses Wahnsinns!

Biographien der drei Politiker, die auf den Plaketten abgebildet sind

Matthias Erzberger,

geboren am 20. September 1875 in Buttenhausen, Württemberg.

Er war Publizist und Politiker in der Weimarer Republik, wurde 1903 für die Zentrums-Partei in den Reichtag gewählt und kritisierte vor allem die Kolonialpolitik in Afrika. 1918 wurde er Minister und unterzeichnete im Auftrag der Reichsregierung den Waffenstillstand, der den Weltkrieg beendete. Als Finanzminister setzte er ein umfangreiches Reformwerk des deutschen Finanz- und Steuerrechts durch. In einer Hetzkampagne rechtsradikaler Gruppen wurde er als „Novemberverbrecher“ bezeichnet und am 26. August 1921 ermordet. In Essen Schonnebeck ist die „Matthias-Erzberger-Straße“ nach ihm benannt.

Walther Rathenau,

geboren am 29. September 1867 in Berlin.

Er war deutscher Industrieller und liberaler Politiker der DDP, der Deutschen Demokratischen Partei. Im Weltkrieg leitete er die Organisation der Kriegswirtschaft. Er setzte sich für ein Kriegsende nach dem „Sieg“ ein. 1919 wurde er Außenminister. Rechte Gruppen warfen ihm Zusammenarbeit und Auslieferung Deutschlands an die Siegermächte vor. Er wurde am 24. Juni 1924 ermordet. Rathenau war ein jüdischer Deutscher, der zahlreiche Schriften zum Nationalstaat zum Krieg und zur Wirschaft veröffentlichte. In der Innenstadt Essens wurde die Rathenaustraße nach ihm benannt.

Friedrich Ebert,

geboren am 4. Februar 1871 in Heidelberg.

Er besuchte die Volksschule und machte eine Lehre als Sattler. Von 1888 bis 1891 war er auf Wanderschaft. Dabei traf er Handwerker, die sich zu Gewerkschaften zusammen geschlossen hatten. In Mannheim bekam er Kontakt zur Sozialistischen Arbeiterpartei und trat dann 1889 in die Partei ein. Er kam 1891 nach Bremen, arbeitete als Sattler und wurde 1893 Redakteur bei einer SPD-Zeitung. Er wurde zum Parteieivorsitzenden der SPD und Mitglied der Bürgerschaft gewählt. 1903 beantragte er die Festsetzung von Mindestlöhnen und Begrenzung der Arbeitszeit. 1904 zog er nach Berlin und wurde im Alter von 34 Jahren als jüngstes Mitglied in den Parteivorstand gewählt. Er förderte die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften.1912 wurde er in den Reichstag gewählt. Der 1914 beginnende Weltkrieg spaltete die SPD in zwei Gruppen. Am Ende des Krieges, am 9. November 1918, wurde die Republik ausgerufen, und am 11. Februar 1919 wählte ihn die Nationalversammlung in Weimar zum ersten Reichspräsidenten Deutschlands. Er starb am 28. Februar 1925 in Berlin. In der Innenstadt Essens wurde die Friedrich-Ebert-Straße nach ihm benannt.

Mehr als 50 Jahre lang stand der große Findling ohne die Plaketten der drei Politiker auf der Wiese am Hallopark. Auf Initiative von Friedhelm Balke, Bezirksvorsteher und Vorsitzender der SPD in Stoppenberg, beschloss die Bezirksvertretung VI das Denkmal wiederherzustellen. Die Originalmodelle waren noch vorhanden, so dass die Bronzereliefs neu erstellt werden konnten.

Am 16. November 1988 fand eine Feierstunde am wiederhergestellten Stein der Republik statt.

Bei der Festrede: Ministerpräsident Johannes Rau, Bezirksvorsteher Friedhelm Balke, Oberbürgermeister Peter Reuschenbach

In seiner Festrede wies Johannes Rau darauf hin, „dass die erste Deutsche Demokratie an ihren Hassern, aber auch an der Schwäche ihrer Verteidiger und an der wirtschaftlichen und politischen Not gescheitert sei“. Er schloss mit dem Satz „In der Zukunft der zweiten deutschen Demokratie wollen wir das nicht vergessen. Wie wir auch die Opfer nicht vergessen wollen. Der Stein der Republik soll daran erinnern“.

Oberbürgermeister Peter Reuschenbach betonte in seiner Ansprache: „Nahezu sechs Jahrzehnte sind seit der Aufstellung des Steins vergangen. Der von den Nazis geschändete Stein hat Jahrzehnte überstanden - auch wenn er in Vergessenheit geraten war. Jetzt hat er wieder die Bedeutung, die ihm am 29. September 1929 die Essener Bürger gegeben haben.“

Auf einer Metallplatte, die unter den Plaketten angebracht ist, wird auf die Geschichte des Steins hingewiesen, dass die Köpfe der Politiker mit Hammer und Meißel abgeschlagen worden waren, und dass auf Beschluss der Bezirksvertretung VI der Stadt Essen der Stein 1988 wiederhergestellt worden ist.

An der Feierstunde nahmen auch drei SPD-Mitglieder teil, die schon an der Einweihung 1929 dabei waren.

Quellen: Ernst Schmidt „Der Stein der Republik“ + Internet-Informationen + eigne Fotos + Ortsbegehungen

28.07.2024 Altenessener Geschichtskreis, Günter Napierala